循迹红色根脉,传承精神火种

—— 温州大学青韵暑期社会实践队双向奔赴式的红色传承之旅

当茶山的蝉鸣遇见井冈的星火,当科举试院的笔墨触碰永昌堡的烽烟,温州大学化学与材料工程学院青韵暑期社会实践队用一场跨越课堂与历史现场的双向行动,书写了新时代青年对红色文化的创造性传承。从7月10日至7月17日,他们以课堂为壤播撒红色种子,以脚步为犁深耕精神故土,让红色血脉在教学相长与实地循迹中,流淌出新时代的生动韵律,完成了一场从“传承者”到“循迹者”的角色转换,更在双向互动中让红色血脉有了可触可感的温度。

一、以知为翼:课堂里的红色传承,让基因可触可感

7 月10日至7月13日,茶山附小的教室里,一场场融合知识与红色精神的课堂正在上演。青韵实践队的队员们相信:传承红色文化,不必依赖枯燥的说教,当化学方程式与革命故事相遇,当历史事件对接生活体验,当多元课堂与红色精神巧妙融合,信仰的力量自会流淌进心灵深处。

试管里跳动的“革命火种”

“看!火焰变成红色了!”趣味化学课堂上,碳酸锂粉末在酒精灯下燃起的烈焰,让孩子们发出阵阵惊叹。这簇在铁丝上跳跃的“革命红”,被队员们赋予了特殊的意义——“看似微小的元素,也能迸发出照亮前路的光芒,就像当年的星星之火,终成燎原之势。”

更让课堂沸腾的是紫甘蓝汁液制成的“密信”。队员们利用天然色素遇酸碱变色的原理,让孩子们在纸上写下“密语”,再用特定溶液涂抹显影。当一个个“暗语”在纸上缓缓浮现时,教学组顺势讲述革命战争年代地下工作者用暗号传递情报的故事。抽象的化学反应与具象的革命智慧在此刻共鸣。此刻,孩子们握着“密信”的手,仿佛也握住了那段艰苦却闪耀的历史。

历史长河里的“沉浸式对话”

历史课上,井冈山的星空与长津湖的冰雪在课件中交织成壮阔画卷。队员们用清晰的脉络梳理“农村包围城市”的革命道路,用问题链引导孩子们思考:“为什么敌强我弱时,共产党人要选择这样的路线?”当杨根思“三个不相信”的钢铁誓言、邱少云烈火焚身的坚毅沉默被一一讲述,孩子们的眼神里多了几分凝重。

紧接着,角色扮演环节成了课堂的高潮。当小“毛委员”与小“朱军长”在讲台前互报番号,当“工农革命万岁”的口号在教室回荡,革命精神不再是课本上的文字,而成为了孩子们亲身体验的“记忆”。有孩子课后在实验记录本上画下“长征路线结晶图”,红色的线条蜿蜒向前,像极了正在他们心中扎根的种子。

多维课堂里的“红色渗透”

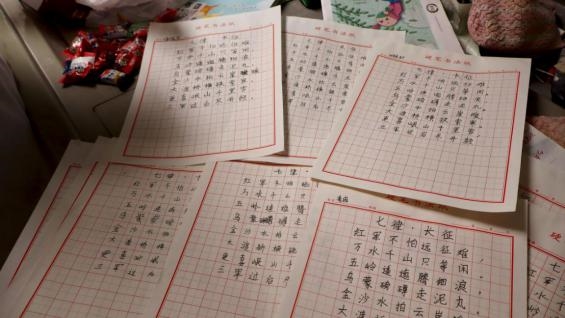

书法课上,颜真卿笔下的悲愤笔意与革命家书的赤诚交相辉映,形成跨越千年的对话,笔尖流淌的不仅是笔墨,更是信念;音乐课上,《黄河大合唱》的雄浑旋律与《天空没有极限》的昂扬节奏交替响起,不同时代的奋进之歌在此刻同频共振;数学课上,同学们勇于面对数学学习中的困难和挑战,积极运用数学知识解决实际问题;心理课的“团结抗欺凌”“积极乐观”主题,都在细微处播撒着红色种子,宣扬着革命乐观主义精神。

这些课堂像一个个精密的 “文化转换器”,将宏大的红色精神拆解成孩子们可理解、可参与的元素,让传承有了生动的载体。

二、循迹而行:历史现场的精神探寻,让根脉愈扎愈深

如果说课堂是红色文化的“传声筒”,那么实地研学便是实践队自身的“充电之旅”。7月16日,队员们走进温州科举试院至7月17日,与永昌堡,在笔墨与烽烟中触摸历史的肌理,完成了一场从“理论认知”到“实践体悟”的深化。

科举试院与城区历史展馆:文脉与救亡的双生记忆

温州科举试院的青砖黛瓦间,藏着两重历史记忆。跨进院门,队员们先在温籍学子的文稿批注中追寻文脉——那是“十年寒窗”的执着,是“为天地立心” 的抱负。近平总书记强调:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。” 队员们在温籍学子才人的生平事迹中追寻地域文脉的脉络——或许是曾在此苦读的科举士子留下的文稿批注,字里行间透着“十年寒窗”的执着;或许是近代温籍文人的家国情怀记录,从笔墨间能窥见他们以学识为刃、以文思为炬的精神轨迹。这种精神也打动了实践队员,他们当场便许下豪言壮语 “定像江东子弟般,不断进取,不负韶华。”

转身走进城区革命历史展馆,氛围骤然变得凝重。墙上旧报影印件里,温籍仁人志士的檄文仍在“唤醒民众”;展柜中打满补丁的行军被、破损的棉衣,无声诉说着浙南游击战争的艰苦。“天下兴亡,匹夫有责”不再是课本上的句子,而是化作队员们眼眶中闪烁的泪光——他们仿佛看到了当年红军在浙南山区穿梭的身影,看到了交通员们冒着生命危险传递情报的坚毅。正如习近平总书记所说:“爱国,是人世间最深层、最持久的情感。”

永昌堡:宗祠与城垣的忠勇回响

一踏进王氏宗祠的大门,实践队员就被高挂的刻有“三元及第”的牌匾深深震撼到了,严肃的家风与学风给每个人都留下了难以忘怀的深刻印象。而庭院内的手握长矛和宝剑的石刻雕塑让每名队员都感到一种无形的威压和感动。面对挥洒热血,无惧死生,全心全意保家卫国的先人石雕,队员们纷纷鞠躬敬礼,永昌堡的夯土墙仍带着抗倭烽烟的印记,每一块砖石都在诉说着“保家卫国”的往事。队员们抚摸着城墙的斑驳肌理,仿佛能触到当年军民共守时的余温——那是面对倭寇侵扰时,全城上下“宁死不屈”的决绝,是用血肉之躯筑成的精神防线。

王氏宗祠的“三元及第”牌匾在光影中泛着沉光,庄重的家风与治学传统在此定格。而庭院内手握长矛、宝剑的石刻雕塑,更让时间仿佛倒流——这些石像不是冰冷的石头,而是当年抗倭英雄的化身,是“捐躯赴国难,视死忽如归”的生动注脚。队员们驻足良久,深深鞠躬,眼神里,是被点燃的赤诚,是“不忘来路”的郑重。起身时,有队员轻轻说了一句“谢谢你们”,声音不高,却像在与先人对话——对话里藏着的,是后辈不曾忘记的铭记,是接过精神火种的决心。

三、双向奔赴:从传承到循迹,让红色精神生生不息

青韵暑期社会实践队的这场夏日行动,构成了一幅完整的红色传承图景:在茶山附小的课堂上,他们是“播种者”,用趣味教学让红色基因在下一代心中发芽;在科举试院与永昌堡的土地上,他们是 “探寻者”,在历史现场深化对红色精神的理解。这种“教学——研学”的双向互动,恰是新时代青年对红色文化的创造性传承——既以知识为翼传播火种,又以脚步为尺丈量初心,更以实践为桥,让理论落地生根。

实践队队长汤雅莉总结道:“去茶山附小授课前,我们对红色精神的理解还停留在书本;从科举试院和永昌堡回来后,我们才真正明白:传承不是简单的复述,而是要先让自己成为‘有温度的载体’。当我们带着研学的感悟再站回讲台,讲的就不再是故事,而是我们自己相信的力量。”茶山的风与永昌堡的墙,都见证了这场传承的奇妙循环:孩子们在笔记上写下的对红色精神的理解,与队员们在研学感悟中写下的“担当”,其实是同一种精神的不同表达。当青韵实践队的队员们将研学所得融入未来的课堂,当孩子们长大后带着这份记忆参与到文化传承中,红色血脉便有了生生不息的动力。

这或许就是红色传承的真谛:它不在遥远的历史里,而在试管里跳动的火焰中,在宗祠前深深的鞠躬里,在一代又一代人“不忘来路,更向未来”的步伐下。(通讯员:王满乐 阙筱璇 潘欣钰 指导老师:李嘉丰)

标题:温州大学青韵暑期社会实践队双向奔赴式的红色传承之旅

地址:http://www.7u0.cn/zqjrkd/43633.html